Así se capturó la impactante imagen de Andrew saliendo de la custodia policial

Una información sin demasiada precisión, con simpatía a veces y otras no tanto....

Ni Tiziano, Botticelli o algún otro pintor hombre: solo las mujeres pueden pintar grandes desnudos femeninos.

¡Si quieres pintar, vístete de nuevo! Así resumió Carolee Schneemann la respuesta de la crítica a su performance de 1975, Interior Scroll, que realizó desnuda de pie sobre una mesa de galería. Tras posar con modelos reales, se sacó un pergamino de la vagina y comenzó a leer su manifiesto. Al hacerlo, Schneemann planteó una pregunta importante: "¿Qué significa para una artista ser a la vez artista y modelo real?". O, como ella misma lo expresó: "¿Imagen y creadora de imágenes?".

El desnudo femenino, representado y objetivado por el artista masculino, ha dominado el arte occidental durante siglos. A pesar de décadas de esfuerzos feministas, esa interacción entre el gran genio masculino y su modelo femenina —a veces, musa— sigue siendo objeto de fascinación permanente. Entrar en una galería o abrir un libro de texto universitario es encontrarse con un desfile de desnudos femeninos idealizados por artistas masculinos, desde Rubens, Tiziano y Botticelli hasta Picasso y De Kooning.

Para algunos, Interior Scroll de Carolee Schneemann fue una obra innovadora; para otros, una pornografía de mal gusto.

Cuando Gwen John se dibujó desnuda en su dormitorio en 1909, con su cuerpo reflejado en el espejo de un armario, ¿en qué estaba pensando? En aquel momento, se encontraba en medio de una apasionada e infeliz relación con Auguste Rodin, para quien posaba con frecuencia. Sin embargo, posar para sí misma era diferente, por no decir atrevido. John luchó por ser su propia musa, a diferencia de Rodin, pero esta imagen la muestra libre de la mirada masculina.

Como para muchas mujeres, el cuerpo femenino —y lo que significa vivir en él— ha ocupado mis pensamientos a lo largo de mi vida. Los retratos de Yoko Ono para su serie "Mi Mamá Es Hermosa" están tomados desde un ángulo en el que probablemente todos experimentamos el cuerpo femenino de bebés: mirando a nuestras madres desde abajo. Tenía 13 o 14 años cuando leí el poema "Mujer Desnuda de Pie" de Carol Ann Duffy, narrado desde la perspectiva de una modelo: "Vientre, pezón, trasero bajo la luz de la ventana, / me quita el color. / Más a la derecha, / Señora. Y trate de estar quieta".

Ángulos familiares… Yoko Ono con una de sus obras de Mommy Is Beautiful.

Fotografía: Evan Agostini/Getty Images

Su último verso, silenciosamente devastador: «Digo / Doce francos y trae mi chal. No se parece a mí» —cambió profundamente mi perspectiva y ahora es uno de los epígrafes de mi novela, Mujer Desnuda. La historia sigue a Sophie, una pintora a quien le encargan el retrato de una amiga mientras están de vacaciones en Grecia, y que al mismo tiempo inicia una aventura con el ex amante de dicha amiga. Es a través de la interacción de Sophie con otras artistas, todas ellas autorretratos de desnudos, que el lector descubre su mundo interior. La novela está salpicada de viñetas que muestran a Sophie frente a estas obras en diferentes galerías y en distintas etapas de su vida, dirigiéndose directamente a cada artista en conversaciones imaginarias sobre el arte y el cuerpo femenino.

La novela surgió de la idea de los desnudos femeninos creados por mujeres, en particular los autorretratos. Durante gran parte de la historia del arte occidental, las mujeres no tuvieron acceso a modelos desnudas y, si eran lo suficientemente valientes, debían confiar en sus propios cuerpos. El trabajo que produjeron a menudo fue recibido con indignación, desdén, burla o indiferencia. Para algunos, el Pergamino Interior de Schneemann fue una obra pionera que rescataba cientos de años de bagaje histórico en lo que respecta al desnudo femenino. Para otros, era pornografía de mal gusto. Porque cuando una artista se apropia de la autoridad sobre las representaciones de su desnudez, solo puede ser político. Siempre es una amenaza para el statu quo. (Schneemann ya había tenido problemas en la escuela de arte por pintar desnudos masculinos, un acto que se consideró casi igual de perturbador).

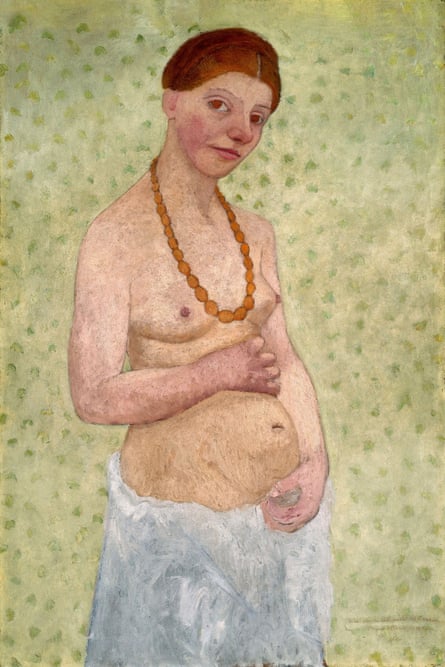

"Oficialmente el primero"… Autorretrato de Paula Modersohn-Becke, 1906.

Fotografía: IanDagnall Computing/Alamy

Al igual que Schneemann, la artista indio-húngara Amrita Sher-Gil causaría furor en la escuela por querer pintar desnudos. Al final, la expulsaron. Sher-Gil se pintó en topless en su obra de 1934 Autorretrato como tahitiano: un homenaje a Gauguin o una valoración de su mirada masculina colonial, según la perspectiva. La crueldad de la mirada de Gauguin vuelve a aparecer en la obra de Emma Amos, quien a menudo utilizó su arte innovador para criticar la blancura y la masculinidad del canon artístico. El "desnudo" de Amos que elegí para incluir en mi novela es Work Suit de 1994, en el que lleva el cuerpo desnudo de Lucian Freud como una prenda en una declaración que es a la vez mordaz y satírica. Se pregunta: "¿Es esto lo que significa ser un gran artista?". Amos, que falleció en 2020, aún no ha recibido el reconocimiento que se merece.

Hasta donde sé, no se ha publicado ninguna historia del autorretrato desnudo femenino, así que me dispuse a recopilar la mía. Oficialmente, el primero fue realizado en 1906 por Paula Modersohn-Becker, y es esta pintura la que abre la novela. La alegría de ser novelista, a diferencia de académica, reside en poder tomarse libertades. No me interesa el debate sobre si los desnudos de Artemisia Gentileschi cuentan como autorretratos o no, a pesar de que muchos de ellos muestran claramente su rostro. Ella está en mi canon, que, al igual que Amos, incluye performances, desde Interior Scroll hasta Cut Piece de Yoko Ono (en la que el público corta trozos de la ropa de Ono). La serie Silueta de Ana Mendieta, de obras de "cuerpo terrestre", también la incluye, al igual que The Woman of Hohle Fels, una talla de marfil de mamut hallada en una cueva, realizada hace 40.000 años o más.

También me fijé en los fotógrafos. Algunos, como Francesca Woodman, son conocidos por sus representaciones de sus propios cuerpos. La elegí porque sus desnudos capturan la inherente extrañeza de vivir en el cuerpo de una mujer joven, una experiencia que puede resultar inquietante, casi gótica, pero también erótica, poderosa y cargada de ironía. Otros, como Anne Brigman, quien se fotografió desnudos en el desierto de California ya en 1907, a menudo siguen siendo ignorados. Los incluí en mi catálogo junto con pinturas que son, más directamente, obras pictóricas de autorretratos de Alice Neel, Jenny Saville , Gwen John y Suzanne Valadon, así como de artistas contemporáneos como Lisa Brice.

Causó furor… Autorretrato como tahitiana, de Amrita Sher-Gil. Fotografía: Alamy

En algún momento de su vida, Suzanne Valadon podría haber sido la modelo del poema de Duffy. Después de todo, era la "bailarina de Renoir" y salió de la pobreza modelando para muchos otros artistas de renombre, observando cómo trabajaban y aprendiendo de ellos. Es conocida por su enfoque franco y naturalista del desnudo femenino, y su propio Autorretrato con los pechos desnudos, de 1931, no es diferente. Al igual que el famoso autorretrato de Neel, muestra a una mujer y artista que ha vivido, dado a luz y envejecido, con el rostro algo ceñudo, sus pechos, una realidad, no para ser admirados.

Es esta refutación de la mirada masculina lo que une a muchos de estos desnudos, pero al mismo tiempo, cada una de estas artistas mira más allá, interactuando con lo que significa ser una mujer que crea arte en un cuerpo que también es sujeto de ello. Ya sea el envejecimiento (Alice Neel), la maternidad (Louise Bourgeois), la discapacidad (Frida Kahlo), la raza (Emma Amos), el deseo sexual (Tracey Emin), la fluidez (Zanele Muholi) o la misoginia (Yoko Ono), estas artistas han hecho más que expandir la definición del desnudo femenino: lo han reinventado como solo ellas podían.

Mujer Desnuda de Rhiannon Lucy Cosslett es publicada por Tinder

de envío.