La compleja historia del lapiz labial: imagen, religión y muchas leyes

Carmen Macías

El lápiz labial ha sido el pegamento de la tragedia femenina durante siglos, y un codificador fácil para la lucha de clases, para subrayar la religión y con ella atacar a las mujeres, pero también todo lo opuesto

Les levres rouges, o El rojo en los labios en su traducción al español, es una película belga de 1971. Mientras guía la trama de la película, su título nos lleva directos al transfondo de un gesto tan cotidiano para muchas personas, sobre todo mujeres: pintarse los labios. Dirigida por Harry Kümel, en ella Delphine Seyrig interpreta a la famosa condesa Erzsébet Bathory, una aristócrata perteneciente a una de las familias más poderosas de la Hungría del siglo XVI. Bathory es también conocida como la Condesa Sangrienta, o la mayor asesina de la historia de la humanidad.

Pintarse los labios no es hoy ningún crimen, pero alguna vez hacerlo estuvo cerca. Como diría la escritora Irene Solà, "te di ojos y miraste las tinieblas". De tinieblas, de ojos e imágenes, de interpretaciones y de resignificación va esta historia, la historia del pintalabios. De Bathory se sabe el relato de quienes la condenaron: la brujería había llegado a la corte, aun sin saber que resignificaría el devenir de la humanidad. A través de ella, el estándar social de las mujeres continúa perfilándose, como el rojo en unos labios. A aquella mujer casada desde los once años la condenaron tras acusarla de practicar la magia negra dentro de su palacio. Allí, no menos encerrada que tras el castigo público que le vendría, habría asesinado a muchachas para utilizar su sangre como medicina contra el tiempo. Su eternidad, sin embargo, fue otra. Después de haber pasado cuatro largos años encerrada en su condena, sin ni siquiera ver la luz del sol, Bathory apareció muerta. En ese mismo momento, revivía como un mito... Nada en esta historia es casualidad.

La película Seyrig revierte el mito de la mujer malvada reapropiándose del pintalabios como un símbolo que le ayuda a recoger el estigma a través de un personaje que quiere evidenciar que el mundo, y no solo el cine, es producto de la fantasía masculina, y lo hace mientras se pinta los labios para besar a otras mujeres y transmitirles con cada beso lo que ella ya sabe. Sus besos estampados por el pintalabios rojo (rojo como la sangre que necesita) se convierten entonces en una señal, como hicieran con las brujas, con las mujeres, pero esta vez para salvarlas de aquella. La historia de la barra de labios se revierte una y otra vez, como en la película, el estigma del rojo se convertirá en un mecanismo de defensa.

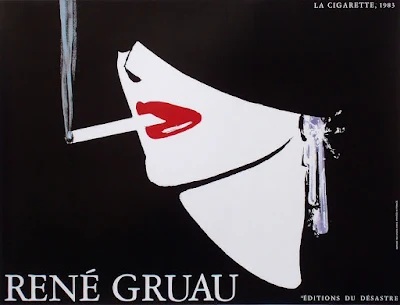

Una de las obras más emblemáticas de Gruau, esta imagen fue el anuncio central de la exposición René Gruau

Moda y Publicidad que se celebró en 1989 en el Palacio Galliera, París

Un invento con miles de años

El lápiz labial ha sido el pegamento de la tragedia femenina durante siglos, y lo ha sido como un codificador de la lógica de clases, para subrayar las ideas de la religión, y con ella atacar a las mujeres, pero ha sido también todo lo opuesto. Se trata, sin ir más lejos, de un producto sorprendentemente político. Mientras en los cines aparecía la película de Kümel, el uso del pintalabios se fue extendiendo más allá de las mujeres dentro de los movimientos culturales del punk-rock. Pintarse los labios era como rematar la insurgencia con la inconformidad general de la época, pero no era ni la primera vez que los hombres lo hacían ni la primera vez que tenía este propósito.

El primer maquillaje labial apareció en algún momento en torno al año 3500 aC. Por supuesto mucho ha cambiado desde entonces hasta nuestros días, empezando por sus ingredientes. Aquellos primeros pintalabios usados por la mismísima reina sumeria Puabi consistían en una mezcla de albayalde (o carbonato de plomo) y piedras rojas trituradas.

Tres mil años después, Cleopatra haría lo propio, pero con una nueva fórmula basada en carmín, un compuesto químico todavía usado hoy. Este ingrediente no es otra cosa que el polvo que queda tras triturar una especie de escarabajo que conocemos como cochinilla. Es por ello que se han encontrado botes de pinturas labiales y cosméticos en numerosas tumbas funerarias: los egipcios creían que el escarabajo era un símbolo de inmortalidad, así que impregnarse los labios con ellos pudo ser una forma de tratar de revelarse ante la muerte, como narra la leyenda de Bathory.

De una civilización a otra

En Egipto, todos los géneros usaban maquillaje como parte de una rutina diaria, explica Sarah E. Schaffer en un artículo académico titulado Leyendo nuestros labios: la historia de la regulación del lápiz labial en los puestos de poder occidentales. Además del carmín la mezcla que Cleopatra popularizó para los labios incluía cera de abejas y diferentes aceites, lo que la convertía en un bálsamo protector de, entre otras cosas, las altas temperaturas del desierto.

Sin embargo, como explica Ashawnta Jackson en Jstor, una reacción violenta contra la "confianza desenfrenada en la belleza artificial que ofrecía, de forma añadida, el lápiz labial" cambió su estatus social a lo largo de la Antigua Grecia: para entonces, el uso de la pintura labial quedó relegado a las trabajadoras sexuales, determinándolo como una marca para las mismas

Por entonces llegaron también las primeras regulaciones para el cosmético, pero no por razones de seguridad con los ingredientes, sino "debido al potencial engaño a los hombres y el socavamiento de las divisiones de clases" que suponía. Así, las prostitutas "podrían ser castigadas por hacerse pasar por damas indebidamente" si aparecían en público sin pintura de labios ni otro tipo de maquillaje.

La marca de la brujería

Más tarde, el ascenso del Imperio Romano lo acercó a los hombres y, si en Grecia se había declarado como una especie de enemigo del sistema de estatus, en Roma se puso al servicio de este: los hombres lo extrajeron del cliché, y entre ellos lo usaron con el fin de indicar, precisamente, su posición social.

Poco a poco, idearon diferentes tonos para que cada uno delineara el trasfondo de clase de la persona: mientras un rosa fuerte significaba riqueza, el rojo se mantuvo para clase trabajadora (¿contra ningún pronóstico?). A lo largo de las siguientes civilizaciones, estos colores y su simbolismo fueron cambiando, pero el principio de la respetabilidad a través del maquillaje no ha dejado nunca de estar presente.

Durante la Edad Media, el auge de la religión católica trató por todo los medios de prohibir el uso de todo lo que "alterarando un rostro desafiara a Dios y su obra". De esta forma, se extendió la creencia por toda Europa de que, al maquillarse, las mujeres estaban haciendo un pacto con el diablo. Como un signo de brujería, aún en el siglo XVIII, algunos países establecieron leyes para restringirlo.

De la religión a la "cortesía"

La propia reina Victoria llegó a declarar que la barra de labios era "descortés" en el siglo XIX, pero la insistencia de un mecanismo como este, después de tanto tiempo, acabó derivando en su contrarespuesta. El pintalabios se había convertido en un pequeño secreto, en un deseo a lograr, la emancipación y la descarga de lógicas sobre la apariencia femenina. Todo, por supuesto, por medios clandestinos: algunas mujeres recurrieron incluso a morderse los labios, frotárselos con cintas rojas e, incluso, se desarrolló una forma de vínculo entre muchas a través del intercambio de recetas caseras de este mejunje.

Suponía un respaldo entre unas y otras, pero tampoco era seguro. Las mezclas, a menudo, no quedaban a prueba de caducidad de sus ingrediente, sobre todo si trataban de imitar una fórmula duradera (a base de bermellón cargado de mercurio). Las mujeres adineradas, mientras tanto, hallaron al otro lado del mar una salvación: de los viajes a París volvían a Inglaterra cargadas del que se convirtió en el primer pintalabios fabricado industrialmente, el de la marca Guerlain. La casa francesa hasta entonces fabricante de perfumes comenzó a venderlo en masa. Estaban hechos de pomelo, mantequilla y cera. Contra todo pronóstico, la restricción acabó salvando a muchas mujeres de morir envenenadas.

El fin del período victoriano coincidió con un giro de lógica en torno a la estética femenina, así como la conformación del movimiento sufragista. Con todo ello, fue en 1915 cuando se produjo el primer labial en tubo. Primero fue un simple cilindro metálico que se deslizaba sobre el cosmético en sí. Poco a poco, fue mejorándose el mecanismo hasta hacerlo giratorio.

Labial de 1915. Creado por Maurice Levy

Todo giraba entonces, también conciencia social, así que no faltó en las primeras luchas organizadas de las mujeres por liberarse de las ataduras del estatus creado por los hombres.

¿Un gesto para "reforzar el espíritu"?

Pero el sufragismo de entonces apenas dio presencia a las mujeres racializadas. Por ello, la historiadora especializada en moda Shelby Ivey Christie reflexiona sobre su propia relación con el pintalabios rojo como mujer negra: "Para mí, el lápiz labial rojo se trata de cambiar la narrativa en torno a lo que tradicionalmente significaba el labial rojo para las mujeres negras. Hay una larga historia de hipersexualización que se ve amplificada por las caricaturas de mujeres negras con labios rojos exagerados", en palabras para Teen Vogue.

La fundadora de UOMA Beauty, Sharon Chuter, está de acuerdo en que la narrativa de las mujeres negras, a diferencia de las mujeres blancas y su uso del pintalabios rojo, es diferente. "Para las mujeres blancas, (el lápiz labial rojo) es realmente una declaración muy audaz, y por eso se clasificó como poder. Mientras que, para las mujeres negras, no parece tan rotundo porque nuestra piel está melanizada".

En la década de 1930, las revistas y el cine declaraban a lo grande que pintarse los labios era uno de los gestos característicos del siglo XX. Cuando surgen desafíos, deslizarse un pequeño labial "refuerza el espíritu", decían en Harper's Bazaar mientras Audrey Hepburn se pintaba los labios con el pulso tembloroso en un taxi en Desayuno con diamantes. Su personaje, Holly Golihtly, se acercaba a la condición de prostituta.

El color de la moral en la guerra

Y entonces, en el enredo de la feminidad cinematográfica de Hollywood, entre la niña perdida y la femme fatale, el estado convirtió la belleza en una táctica bélica. En Estados Unidos, la Junta de Producción de Guerra restringió la producción de ciertos cosméticos en un esfuerzo por ahorrar metales y productos químicos para la guerra. Esperaban reducir la producción en un 20%, pero tanta gente protestó que la decisión fue revocada en menos de cuatro meses. No sólo dieron marcha atrás, sino que dieron marcha atrás y afirmaron que los cosméticos eran "necesarios y vitales para el esfuerzo bélico debido a su potencial para elevar la moral". Vamos, que "la belleza era un deber".

Tanto fue así que Helena Rubinstein diseñó explícitamente el pintalabios de su firma con la forma de una bala mientras se animaba a las mujeres a enviar cartas cubiertas de besos con lápiz labial para levantar la moral de los soldados. También Elizabeth Arden, empresaria de la cosmética y militante de las protestas sufragistas, recibió el encargo de crear un kit de maquillaje para la Reserva de Mujeres del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Ya es 1990, y al final de La Femme Nikita, el personaje de Jeanne Moreau dice: "Deja que el placer sea tu guíe". Moreau es Amande, una mujer fatal arquetípica, y está enseñando a una adolescente asesina (Anne Parillaud) el arte de tomar poder pintándose los labios. "No olvides", le dice, "que hay dos cosas que no tienen límites: la feminidad y los medios para aprovecharla". Como recuerda la diseñadora de maquillaje Poppy King, el pintalabios cambia la forma en que te ves y te sientes y, por extensión, cómo experimentas el mundo. "Es una sustancia que altera la mente".

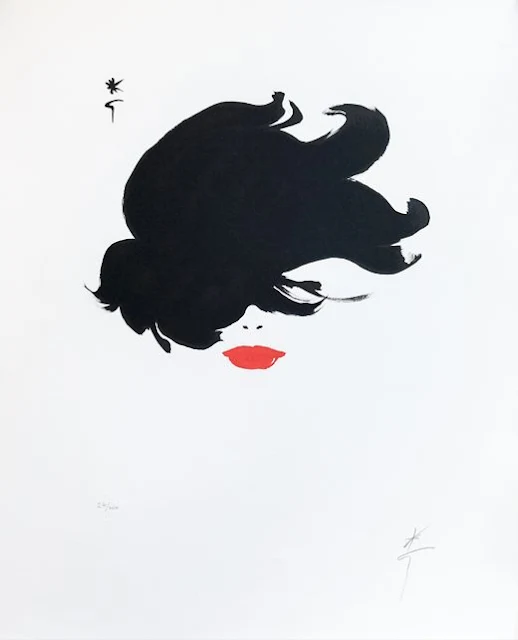

*Todas las ilustraciones excepto las dos de publicidad, pertenecen a Rene Gruau en este homenaje a sus espléndidas creaciones.

Nacido como Renato Zavagli Ricciardelli delle Caminate en Rímini, Italia , el 4 de febrero de 1909, Gruau era hijo de un conde italiano.El talento artístico de Gruau en la ilustración de moda le valió su publicación a los 14 años y paracuando cumplió 18, ya había publicado internacionalmente, en Estados Unidos, Italia y Francia. Durante su vida, Gruau trabajó para numerosas revistas, entre ellas Marie-Claire, Femina , Elle , Vogue , Harper's Bazaar, Flair, L'Officiel, Madame Figaro y L'Officiel de la Coture . Gruau fue contratado por importantes diseñadores como Pierre Balmain , Christian Dior, Jacques Fath , Balenciaga , Elsa Schiaparelli , Rochas , Lanvin , Elizabeth Arden y Hubert de Givenchy . Gruau dio vida a su ropa de alta costura y expandió su popularidad con sus cautivadoras ilustraciones.

.jpg)