El “romance” con Buenos Aires. Una de las ciudades más entrañables del mundo, en un país que amaba

Jorge Fernández Díaz*

Una información sin demasiada precisión, con simpatía a veces y otras no tanto....

Thao Nguyen Phan: 'Hay belleza y optimismo en estas trágicas historias'

Rosanna Mclaughlin

“Crecí en una familia budista”, dice Thao Nguyen Phan sobre su infancia en Vietnam. “Aunque la religión aquí parece enfatizar la paz y la atención plena, la tierra es turbulenta, siempre hay conflicto y el impacto ambiental en el río ha sido muy dramático”. El Mekong, un vasto río que se extiende desde la meseta tibetana hasta el delta en Vietnam, aproximadamente a una hora en coche desde la ciudad de Ho Chi Minh, donde nació y vive Phan, es el origen de la exposición del artista en Tate St Ives. Una colección de películas, pinturas e instalaciones de ensueño, sirve como una balada... para una vía fluvial herida.

Cuando era niña en la década de 1990, Phan escuchaba canciones folclóricas que glorificaban la transformación del Mekong “de una jungla con cocodrilos y vida silvestre” a “un lugar rico en viviendas humanas y cultivo de arroz”. Pero los efectos desastrosos de la industrialización durante la última década la llevaron a “cuestionar estas visiones estereotipadas del río”. Después de graduarse de la escuela de arte en Chicago en 2014, Phan se convirtió en protegida de la reverenciada artista estadounidense de video y performance Joan Jonas, y ha estado exhibiendo internacionalmente desde entonces. En respuesta a la crisis ecológica que se desarrolla, Phan ha creado su propio folclore melancólico.

Sus películas emiten severas advertencias sobre los peligros de explotar el mundo natural para beneficio personal. Hay historias de niños muertos por represas hidroeléctricas rotas, imágenes de fuertes lluvias y desechos plásticos, y un siniestro relato de una historia popular jemer sobre la hija de un emperador malcriado que se cansa del oro y exige un collar hecho con el rocío de la mañana. Como castigo, la niña se disuelve en el río.

Phan explica su técnica de combinar fuentes fácticas, ficticias y folclóricas como reacción a la falta de fiabilidad de las narrativas aprobadas por el estado: “En Vietnam, debido a que somos un país socialista, hay una tendencia a reescribir lo que sucedió”. Su película Mute Grain se centra en la hambruna de 1945. Bajo la ocupación japonesa, los agricultores se vieron obligados a reemplazar los cultivos comestibles con yute para fabricar equipos militares, lo que contribuyó a la hambruna de millones. Mute Grain combina los testimonios de los supervivientes de la hambruna, una historia ficticia de dos hermanos, March y August, y animaciones en acuarela de niños sanos transpuestas a fotografías documentales de personas desnutridas y muertas.

Nguyen también ha creado su propio memorial: una instalación de tallos de yute colgantes que suenan cuando caminas entre ellos. La obra, dice, “es una canción de cuna, como una canción popular que le cantas a los niños para que se duerman tranquilos”.

A pesar de la abundancia de tristeza, Phan espera que “la audiencia pueda ver la belleza y el optimismo en medio de estas historias aparentemente trágicas”. Ese optimismo surge del poder de la narración para estar en comunión con los fantasmas del pasado e imaginar futuros alternativos: "Para mí, el espíritu del cine a veces es inquietante y, a veces, tiene la capacidad de transformarse y reencarnarse en la próxima vida". Los hermanos en Mute Grain también son sujetos de pinturas de seda etéreas que representan un mundo libre de hambruna o ruina ecológica. Aquí, los niños están vivos y bien, andan en ciclomotores, recogen abundantes cultivos de arroz y bailan entre las flores.

Magia y pérdida: cuatro obras de arte

The Flower, 2016

“Estas esculturas de luz son objetos encontrados: originalmente decoraban las

calles de Vietnam durante Tet, las celebraciones del año nuevo lunar. Las

formas de girasol y pájaro recuerdan los símbolos vietnamitas tradicionales de

armonía, prosperidad y longevidad. También hacen referencia a los símbolos

utilizados en la propaganda estatal, como el girasol”.

Sueño de marzo y agosto, 2018–en curso

“Esta serie de pinturas representa los mundos paralelos de marzo y agosto [personajes de la película Mute Grain, sobre la hambruna de 1945]. March y August son hermanos; sin embargo, August murió durante la hambruna y se convirtió en un fantasma hambriento. Mientras March busca en vano recuerdos de su hermana, de alguna manera se encuentran aquí en un mundo de ensueño”.

Primera lluvia, Brise Soleil (video). Fotografía: cortesía del artista

First Rain, Brise Soleil, 2021

“(La película) busca revelar la violencia histórica y actual y la destrucción

que ocurre en la región del Mekong; propone un tipo de modernidad más

suave que muestra respeto por la poesía y el lirismo del conocimiento indígena

y nuestro ecosistema”.

Sin tela de yute para los huesos, 2019

“Para mí, los tallos de yute sin envolver se convierten en huesos desnudos, sin

piel, sin carne, sin cobertura ni protección. A medida que el yute

suspendido se mueve y se balancea, hace ruido y susurra. El sonido es una

canción de cuna dedicada a las vidas perdidas y la separación entre los vivos y

los muertos, que no pueden reconciliarse debido a las tragedias de la guerra y

el hambre”.

¿Quieres tatuarte una obra de arte de edición limitada? Berlín es el lugar ideal.

Philip Oltermann

Los estudios de tatuajes de la ciudad están en auge mientras el mundo del arte se tambalea. Gracias a una interesante iniciativa, los compradores reciben derechos exclusivos sobre el nuevo diseño de un artista, quien recibe el 50 % de las ganancias.

Puede que sea la forma de arte más antigua del mundo, practicada hace 5.000 años por Ötzi, el hombre de hielo, y sus compatriotas europeos de la Edad del Cobre. Pero, debido a sus asociaciones más recientes con el entretenimiento de la luz roja y el crimen organizado, el tatuaje moderno ha sido rechazado durante mucho tiempo por las galerías que convierten las líneas sobre lienzo en activos financieros.

Una nueva iniciativa en Berlín reconoce que la situación ha cambiado. Con el auge de los estudios de tatuajes en la capital alemana, pero con muchos artistas luchando por ganarse la vida, el proyecto Works on Skin se especializa en la venta de obras de artistas contemporáneos, tanto consagrados como emergentes, que no están pensadas para colgarse en la pared, sino para grabarse en el cuerpo humano.

“El mercado del arte se ha paralizado y muchos estudios están sufriendo”, declaró Holm Friebe, impulsor del programa. “Por eso, intentamos pensar en cómo podemos abrir nuevos campos para los artistas y así reparar un mercado quebrado”.

A través de su página web, Works on Skin vende obras de arte en ediciones numeradas y limitadas de 100 ejemplares, inicialmente a 100 € cada una, pero que llegan hasta los 2.000 € para los últimos ejemplares restantes.

Tatuaje de Andreas Hachulla, basado en el sistema de sonido Berghain. Fotografía: Andreas Hachulla

Con su compra, el comprador adquiere una impresión artística firmada de la obra de arte y un certificado que le otorga el derecho único a tatuarla en su piel, “realizando” así una obra de arte que hasta ese momento se considera “obra en el limbo”.

En lugar de diseños familiares como golondrinas, mariposas o patrones tribales samoanos, los clientes pueden adornar su piel con un dibujo del antiguo sistema de sonido del club nocturno Berghain del artista Andreas Hachulla, o un garabato de neón falso ingenuo de una mujer bebiendo vino de Anna Nezhnaya o un boceto de una payasa del dúo de arte conceptual Eva & Adele.

Si bien la mayoría de las obras pueden colocarse en cualquier parte del cuerpo y a cualquier tamaño, otras incluyen instrucciones específicas. La llama humanoide caricaturesca del artista pop Jim Avignon debe colocarse de forma que se garantice que un músculo debajo mueva el fuego, mientras que el punto azul planetario de Via Lewandowsky debe ajustarse a la altura del comprador para representar la proporción del tamaño del Sol con respecto a la Tierra, resaltando así la marginalidad de la existencia humana en el universo.

“Estamos haciendo algo muy novedoso y a la vez muy antiguo”, dijo Friebe, economista de profesión y autor de no ficción. “Porque el arte sobre la piel marcó el inicio de la historia del arte, antes del trabajo sobre piedra, madera, lienzo o papel”.

Con 150 ediciones vendidas desde el lanzamiento de Works on Skin el verano pasado, se lanzará un nuevo conjunto de diseños el 17 de abril.

La iniciativa se ha recibido con cierto escepticismo en el mundo del tatuaje. Fatih Köker fundó el estudio de tatuajes Noia en Berlín en 2015, reclutando a numerosos artistas formados en prestigiosas academias de arte alemanas. Sin embargo, a diferencia de los artistas representados por Works on Skin, quienes trabajan en Noia no solo crean los diseños, sino que también pueden tatuarse ellos mismos.

"Es muy curioso ver cómo cambian las cosas", dijo Köker. "El mundo del arte nos ignoró durante años, y ahora intentan aprovecharse de nosotros".

Tradicionalmente, los clientes contactan directamente a los artistas del tatuaje, sin una agencia intermediaria que se lleve una parte de sus ganancias. Works on Skin, en cambio, se lleva el 50% y paga las ganancias trimestralmente. "Nuestra idea es ofrecer a los estudios de artistas fuentes de ingresos sostenibles y a largo plazo", afirmó Friebe.

También existe la espinosa cuestión de los derechos de autor. Los certificados emitidos por Works on Skin estipulan que, si bien la obra puede, en principio, transmitirse a otro propietario cuando el lienzo humano actual fallezca, "solo puede existir una versión válida".

Estas nociones de exclusividad parecen encajar de forma extraña con las convenciones de lo que el historiador de arte Matt Lodder denomina "arte urraca". "Los tatuadores llevan mucho tiempo copiando y adaptando obras de arte", afirmó Lodder, profesor titular de la Universidad de Essex y autor de Tattoos: the Untold History of a Modern Art . "En el Londres de la década de 1890, por ejemplo, lo que la gente solía desear en el cuerpo eran copias de láminas de arte".

Hasta ahora, la ley ha estado mayoritariamente del lado de los tatuadores. En enero de 2024, un tribunal de Los Ángeles falló a favor de la tatuadora Kat Von D en una disputa sobre si su tatuaje del músico de jazz Miles Davis había violado los derechos de autor del fotógrafo en cuya imagen se basaba.

“El problema con las infracciones de derechos de autor en los tatuajes es que, de todos modos, son difíciles de remediar”, dijo Lodder. “No se puede obligar a nadie a eliminar un tatuaje del cuerpo”.

¿Qué pasaría si alguien simplemente se hiciera un tatuaje basándose en las imágenes de la página web de Works on Skin sin pagar los 100 € o más que cuesta el certificado de autenticidad? Friebe estaría de acuerdo. "Adelante", dijo. "Pero entonces estarías viendo un tatuaje tributo, no una obra de arte en sí misma".

Friebe cree que los tatuadores consolidados no deberían preocuparse de que los estudios de artistas estén a punto de robarles clientes. "Respetamos a los tatuadores, pero al final trabajamos en campos diferentes", dijo. "Vendemos tatuajes de artistas que no suelen hacer tatuajes a personas que no suelen tenerlos".

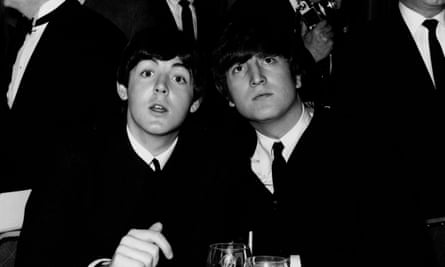

"John & Paul: Una historia de amor en canciones" de Ian Leslie es publicado por Faber .

"John & Paul: Una historia de amor en canciones" de Ian Leslie es publicado por Faber .